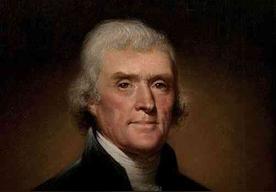

托马斯·杰斐逊

托马斯·杰斐逊(英文名:Thomas Jefferson,1743年4月13日-1826年7月4日)是美利坚合众国第三任总统(1801年─1809年在任),与乔治·华盛顿、本杰明·富兰克林并称为美利坚开国三杰,美国独立战争和战后初期资产阶级政治家和启蒙思想家,美国民主传统的奠基者,《独立宣言》的起草人。托马斯·杰斐逊还是美国资产阶级民主派的代表人物,民主共和党的创始人。被普遍视为美国历史上杰出的总统之一,同华盛顿、林肯和罗斯福齐名。

托马斯·杰斐逊出生于弗吉尼亚州阿尔贝马尔县一个种植园主家庭,幼年接受家庭教育,学习拉丁文、希腊文、历史、文学和自然科学。1760年,17岁的杰斐逊进入威廉玛丽学院哲学系学习,毕业后开始从事法律工作。1776年6月,被推选为《独立宣言》5人起草委员会成员之一。1776年至1779年任弗吉尼亚州参议院议员,1779至1781年任弗吉尼亚州州长,1785年至1789年出任美国驻法国公使,1790年至1793年任美国首任国务卿,1797至1801年任副总统,1801年至1809年连任两届总统。1809年3月,总统任期届满卸任隐退,后回到家乡从事哲学、语言、文学、自然科学及建筑学的研究,并创办了弗吉尼亚大学。1819年3月,当选为弗吉尼亚大学校长。1826年7月4日在蒙蒂塞洛去世,享年83岁。

在美国历史上,托马斯·杰斐逊可以称得上美国民主的代言人。他在任期间,政治上主张要严格实行三权分立,强调联邦政府与地方政府的层层分权,制衡以及地方自治。经济上推进工业、农业的现代化;在军事上推行以“公民武装”取代常备军、文官高于军权、设立军权分割的机制等政策。外交上,推动美国在美洲大陆的扩张、海上贸易自由、在欧洲的冲突中保持中立和对欧洲均势的重视。教育上,重视美国教育的发展,认为教育是民主政治的最可靠的基础,创办了美国第一所州立大学弗吉尼亚大学。他的一系列政策及主张对美国产生了深远的影响,特别是写入了生命权、自由权和追求幸福权的《独立宣言》,是一篇资产阶级革命的重要历史文献,后来又被写进了美国宪法,马克思称《独立宣言》为“第一个人权宣言”。此外,美国第16任总统亚伯拉罕·林肯评价杰斐逊时说到,托马斯·杰斐逊在一个民族争取独立斗争的巨大压力之下,尚能冷静沉着,有预见有能力在一份充满革命气息的文件中加入抽象的真理,这真理适用于任何时代的所有人类。